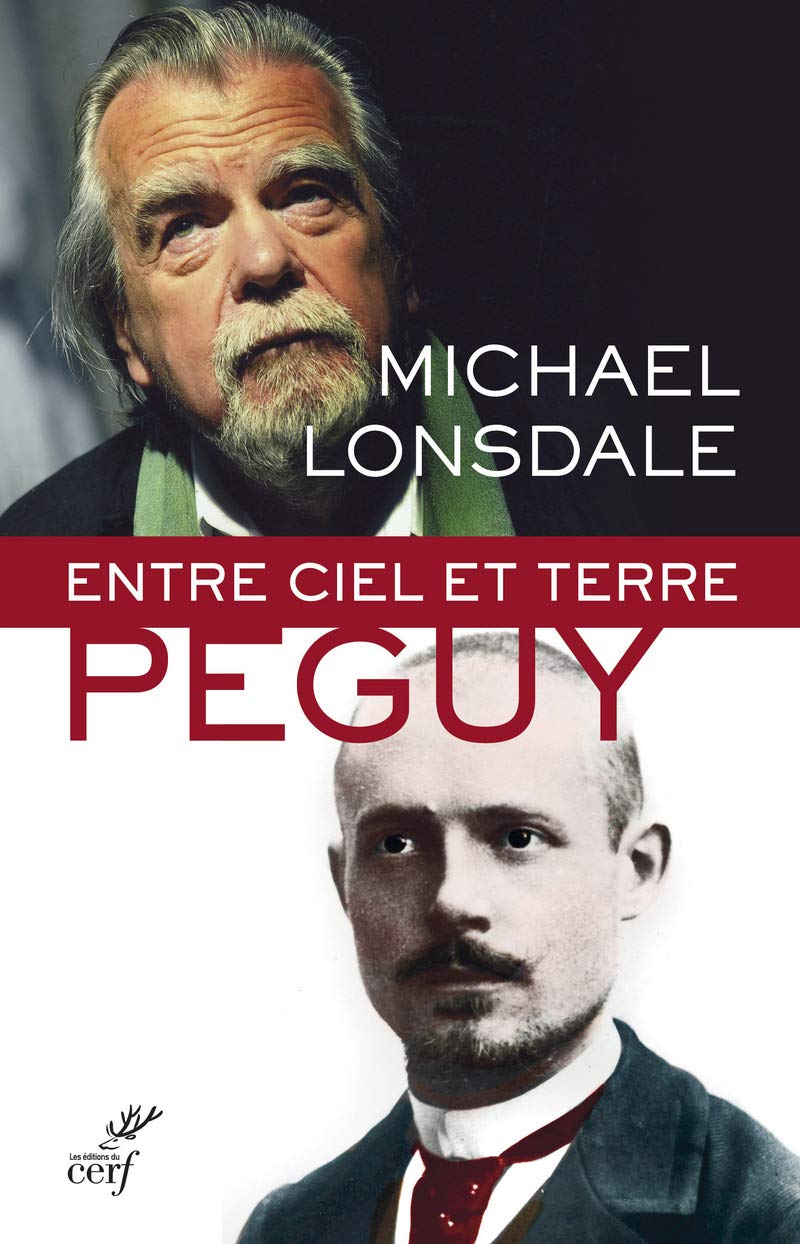

Michael Lonsdale fut un immense acteur. Son interprétation de frère Luc dans le film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, fut bouleversante. Impossible de l'oublier. On sait qu'il aimait Péguy à qui il a consacré un livre intitulé Entre ciel et terre, Péguy (éditions du Cerf, 2014). Dans ce livre, il fait deux parallèles, a priori tout à fait inattendus, entre Péguy et deux auteurs qu'il a connus et dont il a interprété des œuvres : Samuel Beckett et Marguerite Duras.

Michael Lonsdale fut un immense acteur. Son interprétation de frère Luc dans le film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, fut bouleversante. Impossible de l'oublier. On sait qu'il aimait Péguy à qui il a consacré un livre intitulé Entre ciel et terre, Péguy (éditions du Cerf, 2014). Dans ce livre, il fait deux parallèles, a priori tout à fait inattendus, entre Péguy et deux auteurs qu'il a connus et dont il a interprété des œuvres : Samuel Beckett et Marguerite Duras.

Au moment où Michael Lonsdale vient de nous quitter, on me permettra de lui rendre hommage en citant quelques extraits de ce livre consacré à ces destins qui, pour lui, se rencontrent, ou au moins se croisent.

« Samuel Beckett est un écrivain dramaturge et poète irlandais avec qui j'ai eu le bonheur de travailler.

Péguy et Beckett ont en commun leur commisération pour le genre humain. Ils ont une bienveillance pour l'humanité. À la différence de Péguy, les héros des pièces de Beckett sont des marginaux, des pauvres, des clochards ou des fous. Beckett aimait mettre en scène des personnes rejetées.

Beckett pouvait avoir comme Péguy un certain pessimisme face à la condition humaine. Si Péguy avait choisi la poésie pour combattre cette amertume, Samuel Beckett, lui, utilisait l'humour.

Ce qui me touche chez ces deux grands écrivains, c'est qu'ils mettent en action leur charité pour les plus pauvres. Péguy se rendait régulièrement à l'association caritative « La mie de pain » dans le XIIIe arrondissement, pour aider les plus défavorisés. Beckett, lorsqu'il reçut son prix Nobel de littérature en 1969, partagea son argent autour de lui, faisant preuve d'une immense générosité envers ses amis dans le besoin. Il pouvait même faire le ménage ou les courses pour une amie malade. L'amitié pour lui était sacrée […] » (pages 55-56).

J'en viens maintenant à des extraits de ce que Michael Lonsdale écrit sur Marguerite Duras.

« La coïncidence des dates me touche. Marguerite est née à Saigon le 4 avril 1914, année de la mort de Péguy.

J'ai rencontré Marguerite Duras grâce à Claude Régy qui a proposé mon nom lors de la création de L’amante anglaise par les Barrault. Ils avaient été chassés de l’Odéon et avaient trouvé refuge dans un petit théâtre à Paris, impasse Récamier. J'ai joué cette pièce pendant trente-cinq ans, jusqu’à la mort de Madeleine Renaud.

Comme Péguy, elle n'avait pas un caractère facile, mais elle fut une amie importante pour moi, une complice des mots.

À l'image de Péguy, l'écriture de Marguerite porte une marque de grande liberté. De nouveauté aussi. Son style est limpide et d'une grande pureté. Comme Péguy, elle écrivait continuellement. Je me souviens d'ailleurs qu'elle modifiait le texte en permanence, ce qui n'était pas sans poser de problème. Pour L’amante anglaise, je lui ai demandé d’arrêter ces changements, car toute l'équipe était perdue […].

Ce que j'aime chez Duras comme chez Péguy, c'est la création d'un style littéraire qui n'a jamais été entrepris auparavant.

Je suis dans la même recherche d'innovation artistique lorsque j'aborde un rôle, une création théâtrale ou picturale. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu entrer à la Comédie-Française. Je ne voulais pas reprendre des rôles déjà magnifiquement joués avant moi […].

Il ne faut jamais jouer les mots au théâtre, mais jouer chaque soir ce qu'il y a derrière les mots. C'est mon professeur de théâtre, Tania Balachova, qui me le disait. C'est ainsi que notre art devient vivant. »

JPS