L’autobiographie est un art difficile.

Je n’ai pas oublié les premières lignes des Confessions de Jean-Jacques Rousseau : « Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de sa nature ; et cet homme ce sera moi. »

Et je n’ai pas oublié non plus toutes les analyses qui nous ont montré combien Rousseau avait modifié, enjolivé ou rectifié bien des aspects de la « vérité » promise.

Il n’empêche que les Confessions sont un chef d’œuvre, et qu’à vrai dire, tout livre de mémoire est toujours, peu ou prou, une re-création de la réalité – et donc, en un sens, une fiction.

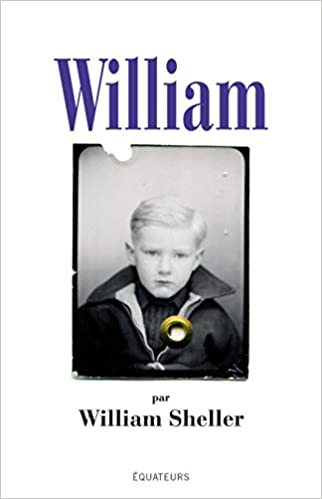

William Sheller s’est essayé à l’exercice, guidé par une bonne fée, Françoise Hardy, qui l’a « poussé à « écrire ce livre après en avoir lu les premières pages » et nous propose donc sous ce titre modeste, William, aux éditions Équateurs, un ouvrage de 490 pages qui, comme il le dit dans la dédicace qu’il m’a fait l’amitié de m’écrire, est « le récit d’un être humain et le reflet d’une époque », et, comme il est encore indiqué dans la quatrième de couverture, est un récit « qui ne craint pas l’aveu sans jamais se départir de la pudeur des grands artistes. »

C’est donc l’histoire d’une vie et d’une époque, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, ni à l’édification, ni à son contraire, une histoire souvent haletante, qui nous conduit des quartiers de Paris, de ses rues grouillantes de vie, de bonheurs et de souffrances, à Montfort-l’Amaury, en passant par les États-Unis, la Finlande, le Japon et un peu partout, et par d’innombrables théâtres et studios…

Mais c’est d’abord l’histoire d’une quête personnelle, l’histoire d’un homme qui recherche outre-Atlantique un « vrai père » et le découvre après qu’il a disparu, en même temps que sa « vraie famille », ou du moins une partie de celle-ci, et écrit : « Voir pour la première fois le visage de son père est une émotion qu’aucun mot n’a le pouvoir de restituer. »

Et c’est ensuite l’histoire de rencontres de toutes natures, un vrai kaléidoscope, une sociologie prise sur le vif, allant des délicieux pompiers de Monfort-l’Amaury à tous les acteurs du « show biz » avec leurs « hauts » et leurs « bas ». Il nous dit : « Je me demande pourquoi j’ai croisé autant de zinzins durant toute ma vie. »Il déplore encore, s’agissant du monde du show biz, que chez Philips, les « directeurs artistiques » soient devenus des « chefs de produit ».

Émergent quelques grandes figures, comme Françoise Hardy, déjà citée, Catherine Lara, Nicoletta… et bien sûr Barbara. Barbara à qui il est présenté par François Wertheimer, auteur de ces vers baroques, que Sheller reprend :

« Un Apollon solaire de porphyre et d’ébène

Attendait Pygmalion assis au pied d’un chêne. »

Barbara l’invite à Précy pour lui jouer« quelques chansons en cours d’écriture » et lui demande d’y « poser çà et là des cordes bleues » (elle parlait ainsi !).

Et puis, un jour (ou une nuit), « en se repoudrant le visage », elle lui dit : « Tu devrais chanter, toi. »

Et c’est ainsi que tout commence…

Et que le roman picaresque nous mène de chanson en chanson, de théâtre en théâtre, les chansons alternant avec un grand nombre de compositions musicales de haut vol.

Et puis William Sheller finit par atterrir dans le Loiret, à Jouy-le-Potier.

Des ennuis de santé le conduiront au « CHU d’Orléans », comme il l’écrit page 472. Puisse cette appellation être prémonitoire !

Depuis 2014, il est encore plus près d’Orléans. Nous l’y laisserons tranquille.

Barbara, petite fille, voulait être une « pianiste chantante ». Lui voulait être « compositeur ».

Il écrit qu’un beau jour, il s’est dit : « Assez du show biz. Fais autre chose. Tu es compositeur, compose ! »C’est ce à quoi il se voue désormais.

Il écrit encore à la fin du livre que quand il paraîtra, il lui restera « encore vingt ans pour écrire, transmettre, créer. »

Alors, laissons-le écrire, transmettre et créer…

Jean-Pierre Sueur