Jean-Pierre Sueur a interpellé Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la mise en œuvre de la directrive européenne sur les droits des victimes en France.

Le site de Jean-Pierre Sueur

Membre honoraire du Parlement, ancien ministre.

Je tiens à saluer le long article de Matthieu Aron paru dans L’Obs de cette semaine (n°2862 du 12 septembre 2019), consacré aux conséquences du Distilbène (DES) – médicament prescrit en France jusqu’en 1977 à de nombreuses femmes enceintes – sur trois générations de femmes.

Je tiens à saluer le long article de Matthieu Aron paru dans L’Obs de cette semaine (n°2862 du 12 septembre 2019), consacré aux conséquences du Distilbène (DES) – médicament prescrit en France jusqu’en 1977 à de nombreuses femmes enceintes – sur trois générations de femmes.

Alors député, j’avais été, avec mon assistante parlementaire de l’époque, Anne Sourcis, alerté à ce sujet par une famille du Loiret. Mes premières interventions datent des années quatre-vingt. Depuis, je n’ai cessé de soutenir le Mouvement DES France regroupant les « filles DES » et sa courageuse et tenace présidente, Anne Levadou.

Il est avéré que la prise de ce médicament a eu des effets très négatifs en termes de santé et lors des grossesses non seulement pour les femmes auxquelles il a été prescrit, mais aussi pour leurs filles et petites-filles.

Je suis parvenu à faire voter en 2004 par le Sénat puis l’Assemblée nationale, contre l’avis du gouvernement, un amendement donnant droit à un « congé maternité aménagé » pour les victimes du Distilbène. Il a fallu plus de quatre ans et six mois pour que les deux décrets nécessaires à son application soient publiés !

J’ai soutenu à de nombreuses reprises la mise en place d’un fonds d’indemnisation – comme cela existe dans d’autres pays –, malheureusement sans succès.

J’ai posé plusieurs questions à ce jour pour que les femmes victimes du Distilbène puissent bénéficier chaque année d’une consultation relative à la détection des « cancers ACC », remboursée à 100 %, sans réponse positive à ce jour.

J’espère vivement que l’article de Matthieu Aron sera un « électrochoc » qui contribuera à ce que les pouvoirs publics prennent enfin en compte la situation douloureuse et les justes demandes des « filles DES ».

Jean-Pierre Sueur

Après avoir reçu les représentants du syndicat Alternative Police CFDT, Jean-Pierre Sueur est intervenu auprès de Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, au sujet des affectifs de la Police nationale dans le Loiret et des conditions de travail des personnels de la police.

Christophe Castaner lui a répondu par une longue lettre.

Je signale tout particulièrement l’article très documenté de Fabien Albert dans Ouest France, suite à la publication de mon rapport sur la thanatopraxie.

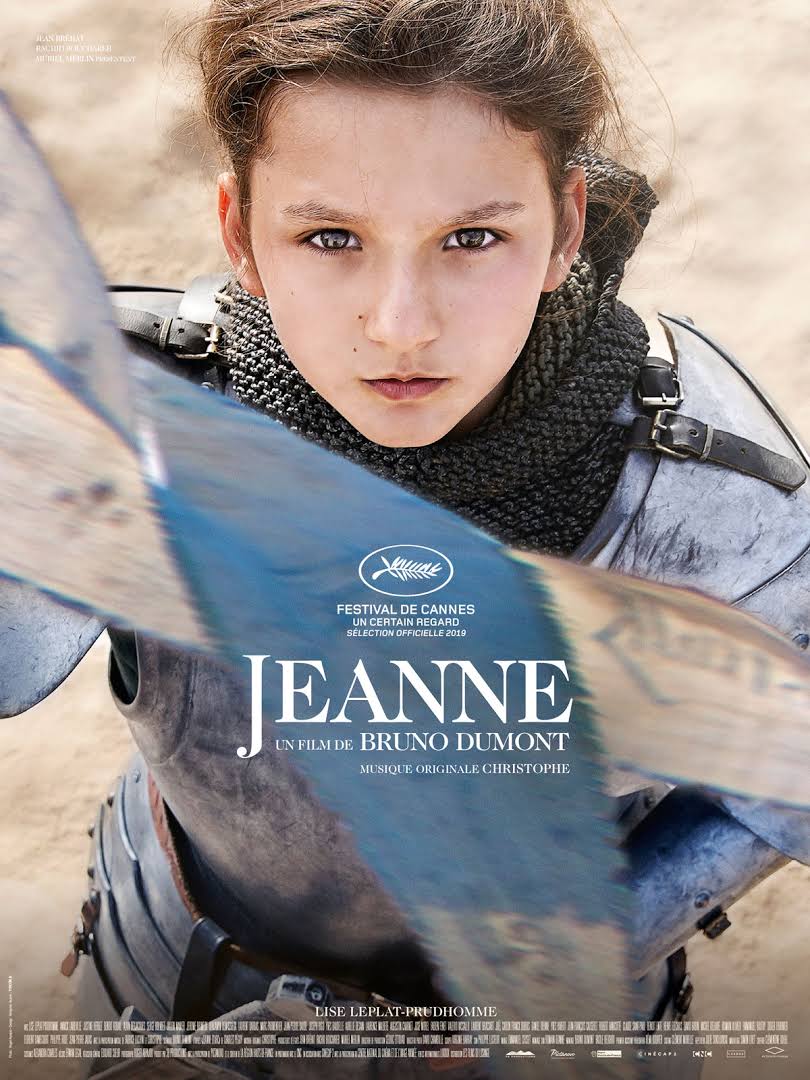

Gloire soit rendue au Cinéma des Carmes qui est le seul à Orléans et dans le Loiret à programmer le très remarquable film de Bruno Dumont intitulé sobrement Jeanne !

Gloire soit rendue au Cinéma des Carmes qui est le seul à Orléans et dans le Loiret à programmer le très remarquable film de Bruno Dumont intitulé sobrement Jeanne !

On pourrait imaginer, ou rêver, qu’à Orléans, ville johannique s’il en est, chacun se presserait pour proposer ou admirer ce film sur un thème « rebattu », mais qui « supporte les traitements les plus différents sans l’affadir » comme l’écrit Jean-François Julliard dans Le Canard Enchaîné – journal rétif aux bondieuseries ! –, qui ajoute : « Souvent même, il élève ceux qui s’en emparent, de Dreyer à Rivette, en passant par Bresson et même Luc Besson ! La couleur bizarre et décalée que lui donne Bruno Dumont en fait d’autant mieux ressortir la grandeur déconcertante. »

Il ne faut pas rechercher dans ce film ni l’authenticité des décors, ni la reconstitution minutieuse et pittoresque du passé. Nous sommes dans les dunes du Nord. Il y a de longs temps de méditation et d’attente, rythmée par une musique douce, lancinante, étrange.

Et il y a, plus réelle que la réalité même, la force du procès de Jeanne, qui se déroule dans l’admirable cathédrale d’Amiens, somptueusement filmée, avec ses juges caricaturaux plus vrais que vrais, et Jeanne, jouée par une comédienne de onze ans, Lise Leplat Prudhomme qui, toute seule, toute droite, inflexible, offre une image sublime du droit et de la justice – une image qui transcende toutes les bassesses.

Jean-Pierre Sueur