Le fait que le maire d’Orléans ait fait lors de l’inauguration du nouveau FRAC un discours hors sujet m’apparaît être un nouvel avatar de ce que j’appellerai un « syndrome orléanais » dont les manifestations furent nombreuses au fil du temps.

Alors qu’on inaugurait un édifice qui suscite d’ores et déjà un vif intérêt en France et à l’étranger – comme les revues de presse en témoignent –, alors qu’Orléans est devenue célèbre dans les milieux de l’architecture internationale pour Archilab, rencontre de l’architecture novatrice, alors que le FRAC Centre abrite une collection inestimable, unique au monde, de maquettes d’œuvres majeures du XXe siècle, notre premier magistrat n’avait visiblement qu’un souci à l’esprit, celui de la rue des Carmes… Ce qui est significatif, c’est qu’il n’est pas – il n’a pas été – le seul à réagir ainsi. Je dirai même qu’il s’inscrit dans une longue lignée – car le « syndrome orléanais » vient de loin.

Longtemps, souvent, à Orléans on a préféré les formes urbaines du passé – contre lesquelles je n’ai rien ! – à celles du présent.

C’est ainsi qu’alors que d’autres villes prenaient d’autres chemins, on a entouré ici la cathédrale de bâtiments qui, de part et d’autre, copient – singent diront certains – le XVIIIe siècle. Je n’ai rien contre la rue Royale. Je l’aime. Mais je pense que l’architecture d’aujourd’hui doit avoir toute sa place dans notre cité.

Cela soit dit en toute modestie, j’ai béni les cieux – et surtout les électeurs ! – pour avoir été élu maire de cette ville en 1989, et donc onze ans avant la fin du XXe siècle. Avec mes collègues, nous avons ainsi pu décider de l’arrivée d’œuvres architecturales du XXe siècle avant que celui-ci ne s’achève. Ces œuvres ont été souvent décriées en vertu de ce qu’on nomme abusivement (et temporairement d’ailleurs) « bon sens » avant que l’on s’habitue à elles et au paysage urbain qu’elles ont refaçonné par leur existence même. J’ai souvent évoqué (et je pourrais développer) les batailles de la médiathèque, de la salle Jean-Louis Barrault, du Zénith, de la DRAC, du pont de l’Europe, sans parler du tramway.

S’agissant du nouvel immeuble des « Turbulences » de Jakob et MacFarlane, que n’ai-je entendu ?

Et s’agissant des différentes éditions d’Archilab, que n’a-t-on dit ?

Cette architecture nouvelle était laide, absurde, utopiste, gratuite, irréaliste – en un mot, sans intérêt…

J’ai répondu mille fois qu’il y avait là tout au contraire un atout considérable pour le rayonnement culturel d’Orléans dans le monde entier – comme l’ont si souvent dit, avec force, Frédéric Migayrou et Marie-Ange Brayer à qui nous devons tant.

J’ai aussi répondu qu’il était dommage de ne pas tirer davantage parti – comme vient de le faire la Région Centre – de cet atout majeur dans notre « communication ».

… Voyant ce samedi et ce dimanche des milliers d’hommes et de femmes se presser aux portes ouvertes du nouveau FRAC, j’ai pensé que nous étions peut-être en train de surmonter enfin ce « syndrome orléanais ».

Jean-Pierre Sueur

>> Lire l'interview de Frédéric Migayrou sur le site de La Nouvelle République

>> Lire l'interview de Marie-Ange Brayer dans La République du Centre du 15 septembre

.

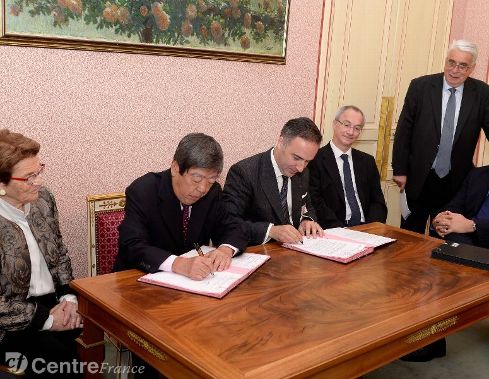

C’est très volontiers que j’ai accueilli au Sénat David Simonnet, PDG du groupe Axyntis et M. Takahashi, président du groupe japonais Fuji Silysia, pour la signature, en présence de Marie-Thérèse Bonneau, maire de Pithiviers, d'un accord qui va se traduire par de nouvelles activités au sein de l’entreprise Orgapharm (filiale d’Axyntis) de Pithiviers dans le domaine de la chromatographie et par la création, dans un premier temps, de dix nouveaux emplois.

C’est très volontiers que j’ai accueilli au Sénat David Simonnet, PDG du groupe Axyntis et M. Takahashi, président du groupe japonais Fuji Silysia, pour la signature, en présence de Marie-Thérèse Bonneau, maire de Pithiviers, d'un accord qui va se traduire par de nouvelles activités au sein de l’entreprise Orgapharm (filiale d’Axyntis) de Pithiviers dans le domaine de la chromatographie et par la création, dans un premier temps, de dix nouveaux emplois. Je tiens à remercier Christiane Taubira pour avoir bien voulu venir à la fête du PS du Loiret, à Ingré, et pour y avoir fait un discours beau et fort, portant entièrement sur les valeurs de la gauche – les valeurs sans lesquelles la gauche n’aurait pas de sens, ni de raison d’être.

Je tiens à remercier Christiane Taubira pour avoir bien voulu venir à la fête du PS du Loiret, à Ingré, et pour y avoir fait un discours beau et fort, portant entièrement sur les valeurs de la gauche – les valeurs sans lesquelles la gauche n’aurait pas de sens, ni de raison d’être.