De nombreux contrats obsèques n’étant pas conformes à la loi – et donc illégaux – Jean-Pierre Sueur a interpellé le gouvernement.

Respect de la législation en vigueur sur les contrats obsèques

Question orale n° 0465S adressée à M. le ministre de l'économie et des finances

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le nécessaire respect des dispositions légales en vigueur s'agissant de la souscription de contrats d'assurance obsèques. Aujourd'hui, plus de cinq millions de Français cotisent pour ce type de contrat, afin de financer par avance leurs funérailles et ainsi de ne pas faire porter de charge financière sur leurs proches en cas de décès. Les contrats d'assurance obsèques sont strictement encadrés, notamment par l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite ». Or, nombre de contrats « packagés » établis par des banques et sociétés d'assurance sont en contradiction avec cette disposition légale. Il lui demande en conséquence quelles mesures concrètes il compte prendre pour que les dispositions inscrites dans cet article de loi soient strictement appliquées.

Droits de perception lors de la transformation de certaines clauses des contrats obsèques

Question écrite n° 07055 adressée à M. le ministre de l'économie et des finances

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le nécessaire respect des dispositions légales en vigueur concernant la souscription de contrats d'assurance obsèques. Le marché de la prévoyance obsèques est en pleine expansion. Aujourd'hui, 80 % des contrats obsèques offrent, contre cotisation, un capital fixé dès le départ pour financer ses obsèques. Ces contrats sont cependant strictement encadrés par la loi. L'article L. 2223-35-1 du code général des collectivités locales dispose ainsi qu'« afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 141-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 euros par infraction commise ». Or, dans un certain nombre de cas, ces dispositions ne sont pas appliquées puisque les changements inscrits dans cet article donnent lieu à la perception de frais supérieurs à ceux « prévus par les conditions générales souscrites ». Il lui demande en conséquence quelles mesures concrètes il compte prendre pour que les dispositions inscrites dans cet article de loi soient strictement appliquées.

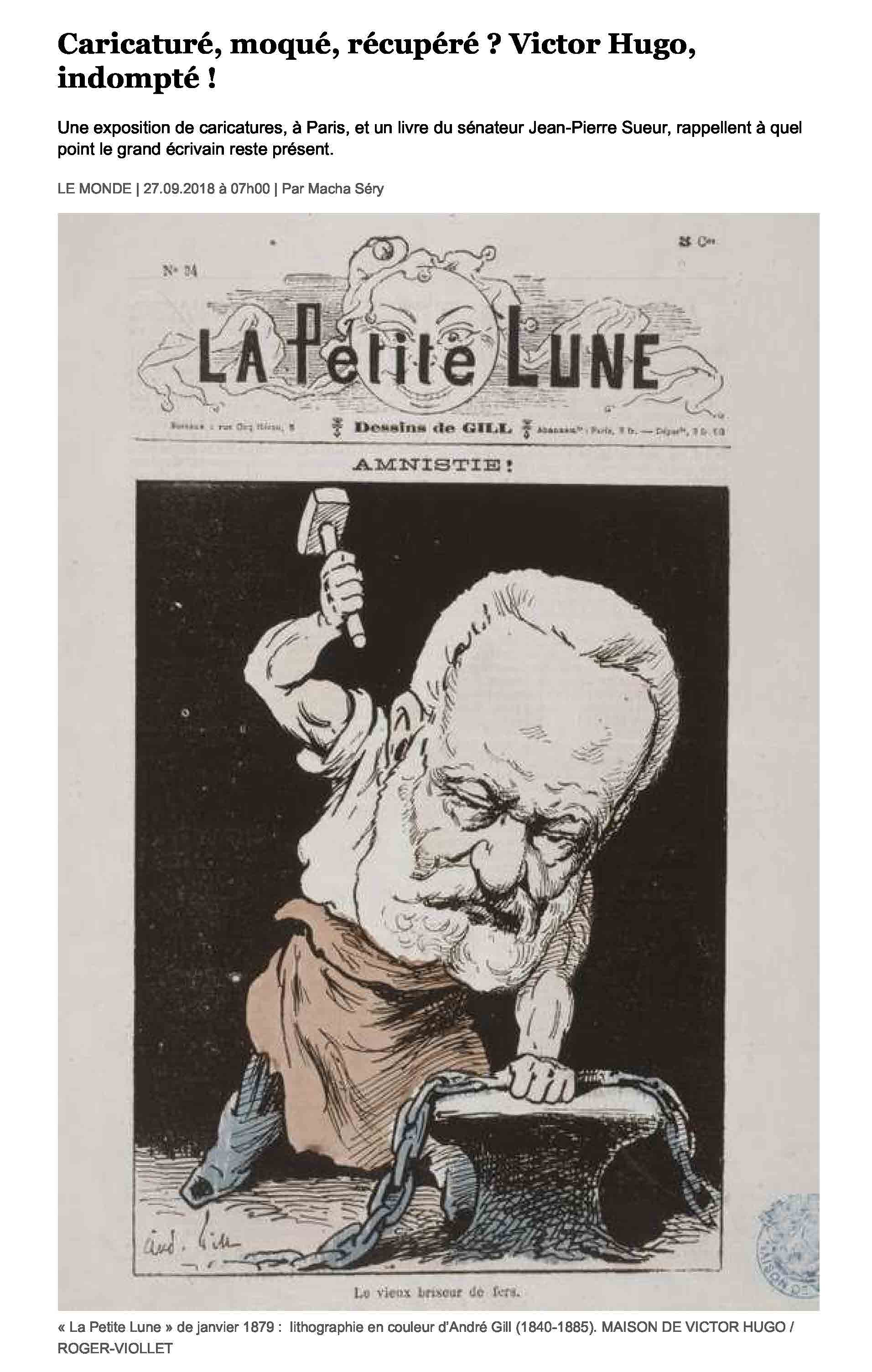

Auteur « inclassable », trop souvent méconnu, ou mal connu, Charles Péguy, qui est né à Orléans, a écrit une œuvre immense.

Auteur « inclassable », trop souvent méconnu, ou mal connu, Charles Péguy, qui est né à Orléans, a écrit une œuvre immense.

Jean-Pierre Sueur dédicacera son livre Victor Hugo au Sénat et échangera avec les personnes présentes :

Jean-Pierre Sueur dédicacera son livre Victor Hugo au Sénat et échangera avec les personnes présentes : Attaché à rendre compte de son action de sénateur, Jean-Pierre Sueur publie tous les six mois un compte-rendu précis de son activité au Sénat et dans le Loiret. Le 30e numéro de La Lettre de Jean-Pierre Sueur vient de paraître.

Attaché à rendre compte de son action de sénateur, Jean-Pierre Sueur publie tous les six mois un compte-rendu précis de son activité au Sénat et dans le Loiret. Le 30e numéro de La Lettre de Jean-Pierre Sueur vient de paraître.