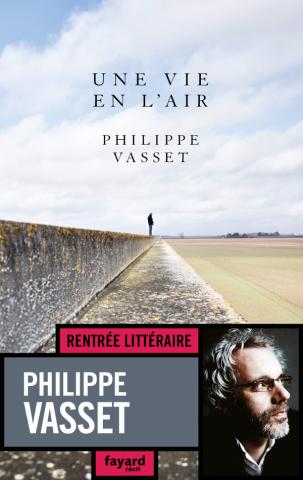

C’est un livre singulier, un récit unique en son genre. Son auteur, Philippe Vasset a, dès son enfance, puis lors de son adolescence, et enfin à l’âge adulte, été continûment fasciné par un ouvrage que les Orléanais, les habitants du Loiret ou les usagers de la liaison ferroviaire Paris-Orléans connaissent bien, le rail dit de l’aérotrain.

C’est un livre singulier, un récit unique en son genre. Son auteur, Philippe Vasset a, dès son enfance, puis lors de son adolescence, et enfin à l’âge adulte, été continûment fasciné par un ouvrage que les Orléanais, les habitants du Loiret ou les usagers de la liaison ferroviaire Paris-Orléans connaissent bien, le rail dit de l’aérotrain.

On le sait, dans les années soixante, l’ingénieur Jean Bertin eut l’idée de concevoir un mode de transport révolutionnaire, l’aérotrain, qui, doté d’un moteur d’avion et se déplaçant sur coussin d’air, devait permettre de relier Orléans à Paris en une vingtaine de minutes.

Avant d’être abandonné, le projet fut bien avancé puisqu’un rail de béton, « tendu à sept mètres de haut » fut construit sur une longueur de dix-huit kilomètres afin que l’engin fût essayé puis mis au point « aux conditions réelles. »

Il nous reste, plus de cinquante ans après, cette structure de béton qui s’étend sur les communes de Saran, Cercottes, Chevilly et Ruan.

C’est peu dire que Philippe Vasset a été littéralement « happé », mentalement, par cet ouvrage sur lequel il aura passé des milliers d’heures de jour comme de nuit, heures de réflexion, de médiation, de rêveries dont il nous fait aujourd’hui le récit par ce livre dont j’ai plaisir à noter qu’il est remarquablement écrit. Le style est d’une grande pureté. Aucun mot n’est inutile. Nul pittoresque. Chaque phase est ciselée. Elle va à l’essentiel.

« Enfant – dit-il -, l’interminable barre levée sur les champs n’existait que pour moi. » Il se souvient : « Il y eut des records supersoniques, des déraillement et des sabotages. » Très vite, l’édifice lui apparut comme le symbole et la trace de fabuleuses prouesses techniques et, indissociablement, comme ce qu’il appellera comme « ruine du futur. »

Il nous raconte ses équipées sur l’ouvrage et les mille découvertes qu’il y fit depuis les travaux des champs jusqu’à « l’entrée de ville » – comme on dit – de Saran qui peu à peu proliférait avec ses« enseignes surdimensionnées », ses « luminaires tapageurs », cet« espace de consommation organisé autour des parkings » et leurs « immenses râteliers. »

Il note : « La ville gagnait de plus en plus sur les champs », mettant ainsi l’accent sur l’un des faits majeurs de la géographie contemporaine ou, si l’on préfère, ce que l’on nomme « aménagement ».

Il rencontre des agriculteurs, des amoureux, des ivrognes, des adolescents en goguette, des groupes druidiques pratiquant d’ancestrales cérémonies. Il parle des bourgs où « les décès sont la dernière distraction. »

Il perçoit que la fonction de l’aérotrain serait de « jeter des passerelles entre les métropoles du futur » qui pourraient vouer les autres espaces urbains et ruraux à la relégation – crainte toujours actuelle.

Il nous dit que cet objet, pur vestige d’un échec, « s’opposait à toute tentative de récupération. »

Philippe Vasset se fait poète. Il est poète. Son livre est poétique de bout en bout. Il dira que le « périmètre » de ce « ponton » « avait fini par se confondre avec l’intérieur de mon crâne. » Il dit aussi : « J’errai dans un cône immense (dont les voûtes, périodiquement, s’illuminaient de parcours nerveux). »

Comment ne pas penser au dernier Spleen de Baudelaire :

« Quand la pluie étalant ses immenses traînées

D’une vaste prison imite les barreaux,

Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. »

Philippe Vasset nous conte ensuite les traumatismes que furent pour lui les deux « brisures » du long rail, la première pour faire passer l’autoroute A19, la seconde accidentelle. Il nous explique combien l’œuvre, quelque gratuite et inutile qu’elle fût, avait perdu son unité originelle : « Le rail de Jean Bertin n’avait pas plus de fonction que d’avenir » ; « le monolithe était brisé et ma vie avec. »

Sa vie - lui qui était un « toxicomane de l’aérotrain » - le conduisit vers d’autres lieux devenus inutiles, d’autres friches, d’autres territoires qui étaient des rebuts de l’« aménagement », ou le signe de ses échecs, d’autres vides, latences, friches et « encombrants » – et vers les êtres humains qui, comme lui, leur étaient inexplicablement attachés.

Philippe Vasset nous explique enfin combien les livres qu’il écrivit étaient marqués en creux, sans que cela fût dit, par cette expérience singulière. Il fallait que le récit de cette expérience devînt explicite. C’est l’objet de ce livre initiatique, un livre de poésie, un livre qui, en nous décrivant cette « vie en l’air », nous offre une riche réflexion philosophique sur l’air du temps.

Jean-Pierre Sueur

Pourquoi j’ai écrit ce livre ?

Pourquoi j’ai écrit ce livre ?

C’est un livre singulier, un récit unique en son genre. Son auteur, Philippe Vasset a, dès son enfance, puis lors de son adolescence, et enfin à l’âge adulte, été continûment fasciné par un ouvrage que les Orléanais, les habitants du Loiret ou les usagers de la liaison ferroviaire Paris-Orléans connaissent bien, le rail dit de l’aérotrain.

C’est un livre singulier, un récit unique en son genre. Son auteur, Philippe Vasset a, dès son enfance, puis lors de son adolescence, et enfin à l’âge adulte, été continûment fasciné par un ouvrage que les Orléanais, les habitants du Loiret ou les usagers de la liaison ferroviaire Paris-Orléans connaissent bien, le rail dit de l’aérotrain.