Charles Péguy

Sur la Beauce

Les éditions La Guêpine viennent de publier un recueil comprenant deux textes de Charles Péguy sur la Beauce - l'un en prose, l'autre en vers, et m'ont demandé d'en rédiger l'avant-propos.

Les éditions La Guêpine viennent de publier un recueil comprenant deux textes de Charles Péguy sur la Beauce - l'un en prose, l'autre en vers, et m'ont demandé d'en rédiger l'avant-propos.

Editions La Guêpine, 10 rue de la Poetrie 37600 Loches, 53 pages, 16€.

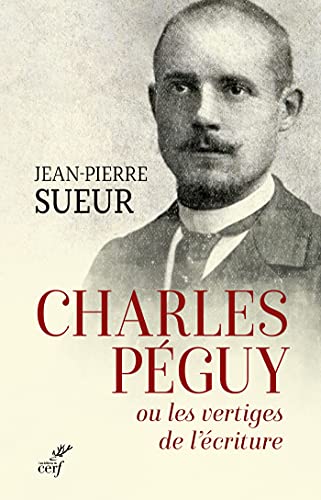

Livre : "Charles Péguy ou les vertiges de l'écriture"

Jean-Pierre Sueur a publié en mai 2021 un livre intitulé Charles Péguy ou les vertiges de l’écriture entièrement consacré à l’écriture de Charles Péguy, une écriture sans pareille, « vertigineuse », indissociable de sa pensée, une écriture qui est « sa vie même. »

Jean-Pierre Sueur a publié en mai 2021 un livre intitulé Charles Péguy ou les vertiges de l’écriture entièrement consacré à l’écriture de Charles Péguy, une écriture sans pareille, « vertigineuse », indissociable de sa pensée, une écriture qui est « sa vie même. »Ce livre est publié aux éditions du Cerf (256 pages, 22 €) et sera en librairie à partir du 12 mai

Tous les articles de Jean-Pierre Sueur

Les articles de Jean-Pierre Sueur

| Les rythmes d'Ève | Amitié Charles-Péguy | 01/04/1983 |

| Pour une poétique d'Ève |

Amitié Charles-Péguy

n°36

|

01/10/1986 |

|

(en collaboration avec Julie Sabiani)

|

Amitié Charles-Péguy

n°49

|

01/01/1990 |

|

(en collaboration avec Julie Sabiani)

|

Amitié Charles-Péguy

n°54 - colloque

|

01/04/1991 |

|

(en collaboration avec Julie Sabiani)

|

Amitié Charles-Péguy

n°63

|

01/07/1993 |

| L'écriture poétique dans la première "Jeanne d'Arc" de Charles Péguy | Mémoires de l'Académie d'Orléans - 1998 | 01/01/1998 |

| Une relecture de "Notre jeunesse" | Le Porche n°3 | 01/01/1998 |

| La première Jeanne d'Arc, Genèse d'une écriture |

Amitié Charles-Péguy

n°82 - Colloque

|

01/04/1998 |

| Un débat difficile |

Le Porche n°8

Colloque

|

01/12/2001 |

| Ce que disait Clio |

Amitié Charles-Péguy

n°100

|

01/10/2002 |

| Ève, les vertiges de l'écriture | Colloque | 03/12/2006 |

| Ève, le monde moderne et l'art en contrepoint | Péguy au coeur | 2011 |

| Charles Péguy et l’acte poétique | Colloque | 06/12/2013 |

| Ramuz, lecteur de Péguy | Les Amis de Ramuz, n°35 | 03/2015 |

| Dictionnaire Charles Péguy, sous la direction de Salomon Malka : "Jaurès", "Poésie", "Socialisme" | Edtions Albin Michel | 2018 |

| Ramuz, lecteur de Péguy | Les Amis de Ramuz, n°35 | 03/2015 |

| Dialogue entre Jean-Pierre Sueur et Éric Thiers sur l'écriture de Charles Péguy |

Amitié Charles-Péguy

|

04/2022 |

| Avant-propos de La Loire de Charles Péguy | Editions La Guêpine | 09/2022 |

| Dialogue entre Jean-Pierre Sueur et Yann Moix | Année Zéro | 11/2022 |

| Péguy est-il illisible ? |

Renaissance de Fleury |

12/2022 |

| La Loire de Péguy | 12/2022 | |

| Péguy : le droit, la vérité, la justice | Revue Droit Littérature | n°7 2023 |

| À propos d’Ève : quand Péguy nous livre son art poétique | Amitié Charles-Péguy n°183-184 | 01/2024 |

| À propos de 12 lettres inédites de Charles Péguy à Paul Meunier |

Amitié Charles-Péguy

n°181

|

01/2024 |

Compte-rendus et textes parus sur Internet

| L'argent, un centenaire oublié | 28/10/2023 | |

| Les héritiers de Charles-Péguy | Damien Leguay | 05/05/2014 |

| La mort du lieutenant Péguy, 5 septembre 1914 | Jean-Pierre Rioux | 01/09/2014 |

| Péguy l'inclassable | Géraldi Leroy | 01/09/2024 |

| Sur Charles Péguy : pour en finir avec le « grand poète catholique » | 29/02/2016 | |

| Julie Sabiani | 18/04/2016 | |

| Géraldi Leroy, mon ami | 15/12/2016 | |

| 2 000 vers inédit de Charles Péguy enfin publiés | Romain Vaissermann | 29/05/2017 |

| Charles Péguy, l'initiation | Claude Louis-Combet | 11/09/2017 |

| Dictionnaire Charles Péguy | Salomon Malka | 01/10/2018 |

| Parking Péguy | Charles Coustille | 30/09/2019 |

| Quand Sébastien Le Roy illustre Charles Péguy | 08/06/2020 | |

| Sur le cinquantième numéro de la revue "Le Porche" | 23/11/2020 | |

| Quand Charles Péguy nous parle des épidémies | 21/12/2020 |

Un débat : Péguy et la critique du monde moderne

Nous sommes en mesure de présenter en vidéo l’intégralité du débat sur « Péguy et la critique du monde moderne » qui a eu lieu le 13 septembre 2014 à Orléans entre Yann Moix, était animé par Pierre-Édouard Deldique (durée : 1 h 47).