L’assemblée générale de l’Amicale des missions australes et polaires en France a eu lieu ce week-end à Orléans.

Cette amicale a été créée par un grand scientifique et humaniste orléanais, Bernard Duboys de Lavigerie, qui en fut longtemps le président.

Il m’a été demandé de lui rendre hommage. Ce que j’ai fait très volontiers à partir d’une biographie écrite par ses collègues et amis, que je reproduis ci-dessous.

Né le 24 mars 1934 à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines (Seine-et-Oise à l’époque), Bernard Duboys de Lavigerie est décédé brutalement dans sa 75e année le 19 mai 2008, à Vars (Hautes-Alpes), entouré de son épouse et d’un petit groupe d’amis proches.

Né le 24 mars 1934 à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines (Seine-et-Oise à l’époque), Bernard Duboys de Lavigerie est décédé brutalement dans sa 75e année le 19 mai 2008, à Vars (Hautes-Alpes), entouré de son épouse et d’un petit groupe d’amis proches.

Après avoir fait ses études élémentaires puis secondaires dans diverses villes au gré du déplacement de ses parents (Mantes, Lyon, Paris, pension des Frères maristes à Lagny-sur-Marne d’octobre 1943 à juin 1948, puis pension au collège de Mantes-la-Jolie d’octobre 1948 à juillet 1953), il s’est engagé, en octobre 1953, pour cinq ans dans la Marine nationale, peu de temps après avoir obtenu un baccalauréat scientifique. C’est dans l’Aéronavale qu’il a appris et très bien appris son métier d’électronicien.

Dès son retour à la vie civile en 1958, il est recruté dans l’industrie par la Compagnie générale de télégraphie sans fil (CSF) où il restera deux années jusqu’en septembre 1960. C’est dans cette société qu’il rencontre Ferdinand Gallet (hivernant de terre Adélie en 1958, et adjoint de Bernard Morlet pour les sondages ionosphériques). F. Gallet oriente Bernard Duboys vers les Expéditions polaires françaises (EPF). Agréé par le Groupe Ionosphère du Centre national d’étude des télécommunications (CNET), dirigé par Daniel Lépéchinsky assisté de Geneviève Pillet, Bernard est recruté par les EPF pour faire les sondages ionosphériques pendant l’hivernage 1961 en terre Adélie.

Deux mois après son retour de terre Adélie, en juillet 1962, Bernard épouse Françoise qui le soutiendra efficacement avec beaucoup d’abnégation pendant toute sa carrière « polaire ».

Courant 1961, le Groupe de recherches ionosphériques (GRI) était en gestation. Geneviève Pillet et Bernard Morlet proposèrent à André Lebeau, alors directeur du GRI, de recruter Bernard. Ce fut le début d’une carrière longue, variée et scientifiquement riche. Abandonnant très temporairement les régions polaires, il participe alors à une courte mission au Niger à Agadez en octobre novembre 1962, en passant par Tamanrasset. Fin 1963, le GRI s’installe à Saint-Maur, Bernard en dirige le laboratoire d’électronique et le travail ne manque pas. L’année internationale du Soleil calme apporte des crédits : on va renouveler les stations ionosphériques de terre Adélie, de Kerguelen et de Garchy. On importe des appareils de mesure des radiations ionisantes pour lesquels il faut concevoir et réaliser les antennes, on remplace les anciens sondeurs par un modèle suédois qui demande, pour ses antennes, des pylônes de 72 m. On retrouve Bernard en campagne d’été, à Kerguelen, en 1964-1965 (15e KER 1965) où il participe à la mise en route du GRI sur le plateau avec, entre autres, la construction du pylône et de son antenne, puis en terre Adélie en 1966-67 (17e TA 1967). À Dumont d’Urville, où toutes les installations ne peuvent être centralisées, il faut imaginer et réaliser des systèmes de télésurveillance et de télécommande et il faut se préparer à accueillir les tirs de fusées-sondes pour l’été 1966-1967. Entre ces deux missions, il a supervisé la construction d’un nouveau bâtiment à Saint-Maur.

Le GRI va se décentraliser en partie à Orléans La Source sur le campus CNRS. Bernard souhaite quitter la région parisienne, aussi se rapproche-t-il dès 1968 des équipes qui doivent rejoindre le nouveau laboratoire. Il n’en repart pas moins, en 1970, hiverner à Port-aux-Français comme responsable de la section Iono (20e KER 1970). Il y installe le premier système de numérisation des mesures mis au point par le laboratoire. Dès son retour Bernard s’intègre totalement aux équipes du laboratoire d’Orléans devenu Centre de recherches en physique de l'environnement terrestre et planétaire (CRPE) où, notamment, il construira la base d’étalonnage de Chambon la Forêt. Dans le même temps, la compétence de l’équipe permettait de préparer le programme ARCAD en coopération avec les équipes impliquées dans les manips polaires russes. Ainsi furent totalement réalisées deux pointes de fusée MR12 équipées de plusieurs capteurs, dont les sondes ISOPROBE de mesure de densité et de température du plasma polaire spécialement équipées pour des tirs qui eurent lieu à l’île de Heyss dans l’archipel François-Joseph, près du pôle Nord, en Arctique soviétique. Bernard, avec trois autres collègues français, faisait partie de cette expédition couronnée de succès. Ce fut un rude séjour en plein hiver 1974. De retour, il sera prêt à répondre à l’appel au secours de Bernard Morlet qui constate, en pleine campagne ARAKS, que le responsable du labo de géophysique de Kerguelen retenu pour l’hivernage 1975 est incapable de remplir ce rôle. Au pied levé, Bernard le remplace et c’est un succès. Il hivernera ainsi pour la seconde fois à Kerguelen (25e KER 1975).

Toujours très motivé par les affaires antarctiques, Bernard apprend en 1982 qu’un poste se libère à la Mission de recherche des TAAF, il se précipite pour présenter sa candidature. Il est immédiatement soutenu par Bernard Morlet, mais la chose n’est pas simple, car il faut obtenir que le CNET, qui est son employeur, l’affecte aux TAAF ! Opération réussie et une nouvelle collaboration avec les TAAF, comme adjoint au chef de la Mission de recherche, durera pendant plus de dix ans. Pour Bernard c’est la découverte de nouvelles contraintes : celles que l’administration impose aux choses les plus simples. Il râle mais reste efficace ! Rapidement le rythme s’installe : il recrute et gère le personnel scientifique de terrain et, chaque année, va le voir sur place par la rotation d’hiver austral. Il n’a malheureusement pas l’occasion de retourner en terre Adélie et c’est son grand regret. Puis c’est en 1992 la création de l’Institut polaire et sa délocalisation à Brest. L’ambiance a changé et dès le 1er mai 1994, Bernard choisit de faire valoir ses droits à la retraite auprès du CNET.

C’est à Jean Volot que revient, au niveau de l’idée, la paternité des deux associations devenues l’AMAPOF (Amicale des Missions Australes Et Polaires Françaises) d’une part et l’APMA (association des Pingouins Marins Alliés) d’autre part. Bernard fut le co-fondateur de l’AMAPOF, devenue AMAEPF en 2012 et son président de 1976 à 1997. En créant l’AMAPOF il avait compris qu’une association devait être créée pour favoriser et maintenir les liens d’amitié qui unissent tous ces anciens et pour faire connaître les régions chères à leurs cœurs, les TAAF, l’Antarctique et l’Arctique.

Sous l’impulsion de Bernard, l’AMAPOF est vite devenue, grâce au contenu de la Lettre puis de la Revue australe et polaire (seul média indépendant des TAAF) une association active diffusant des informations à l’usage de ceux qui ont participé à la construction du Territoire avec ses succès et ses échecs, et y ont laissé un peu d’eux-mêmes pour s’approprier ces terres hostiles qui sont ainsi devenues les leurs. Les engagements de Bernard ne se sont pas limités à l’AMAPOF. Il s’était investi dans l’accueil et l’aide aux Chiliens qui avaient fui leur pays après l’instauration de la dictature et s’était engagé en faveur des personnes sans-papiers. Toutes ses actions et ses engagements répondaient en fait à sa foi profonde et à son désir d’aider son prochain. Très serviable, prêt à aider tout le monde, chacun pouvait compter sur son amitié et son dévouement. Ses qualités techniques et humaines ont été unanimement appréciées. Bernard a fini sa vie dans l’enthousiasme et la générosité, dans les échanges épistolaires hebdomadaires avec de nombreux amis, la tête pleine de projets, à 100 à l’heure…

Claude Launay

Compagnon d’hivernage, Chef scientifique. Kerguelen 1975

Né le 24 mars 1934 à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines (Seine-et-Oise à l’époque), Bernard Duboys de Lavigerie est décédé brutalement dans sa 75e année le 19 mai 2008, à Vars (Hautes-Alpes), entouré de son épouse et d’un petit groupe d’amis proches.

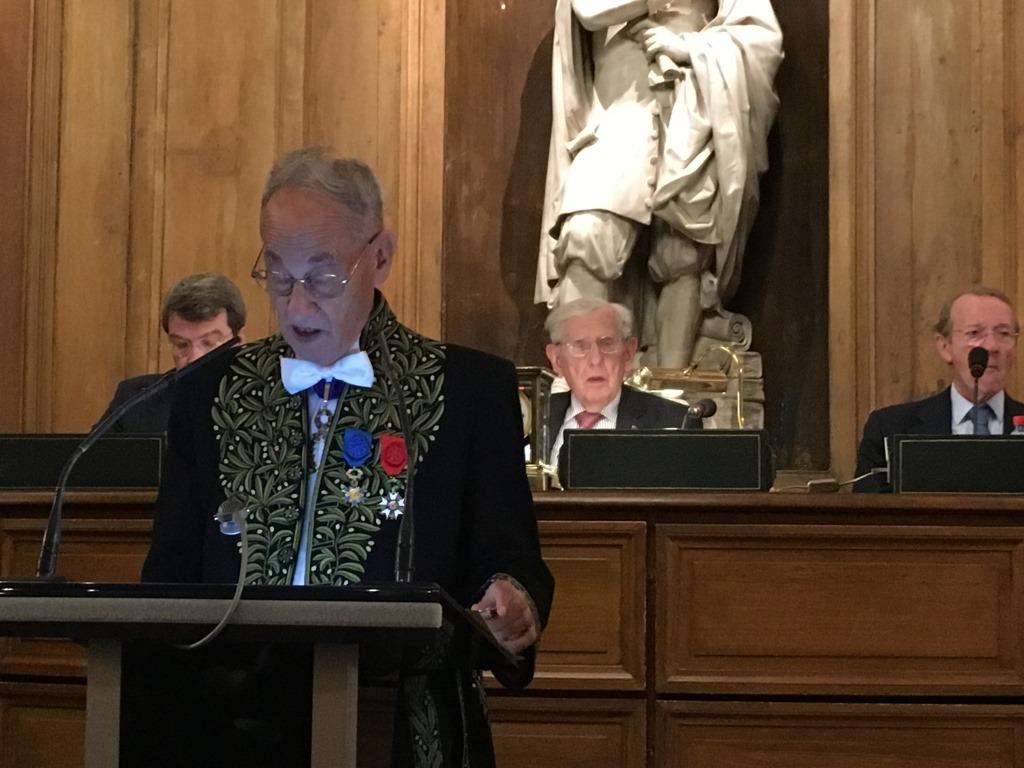

Né le 24 mars 1934 à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines (Seine-et-Oise à l’époque), Bernard Duboys de Lavigerie est décédé brutalement dans sa 75e année le 19 mai 2008, à Vars (Hautes-Alpes), entouré de son épouse et d’un petit groupe d’amis proches. Je tiens à signaler le bel hommage qui a été rendu ce lundi 26 septembre à l’Institut de France par Pierre Brunel à Gérald Antoine, premier recteur de l’académie Orléans-Tours, qui exerça pendant douze ans cette fonction, de 1961 à 1973, et qui a été – avec Roger Secrétain – le « refondateur » de l’Université d’Orléans.

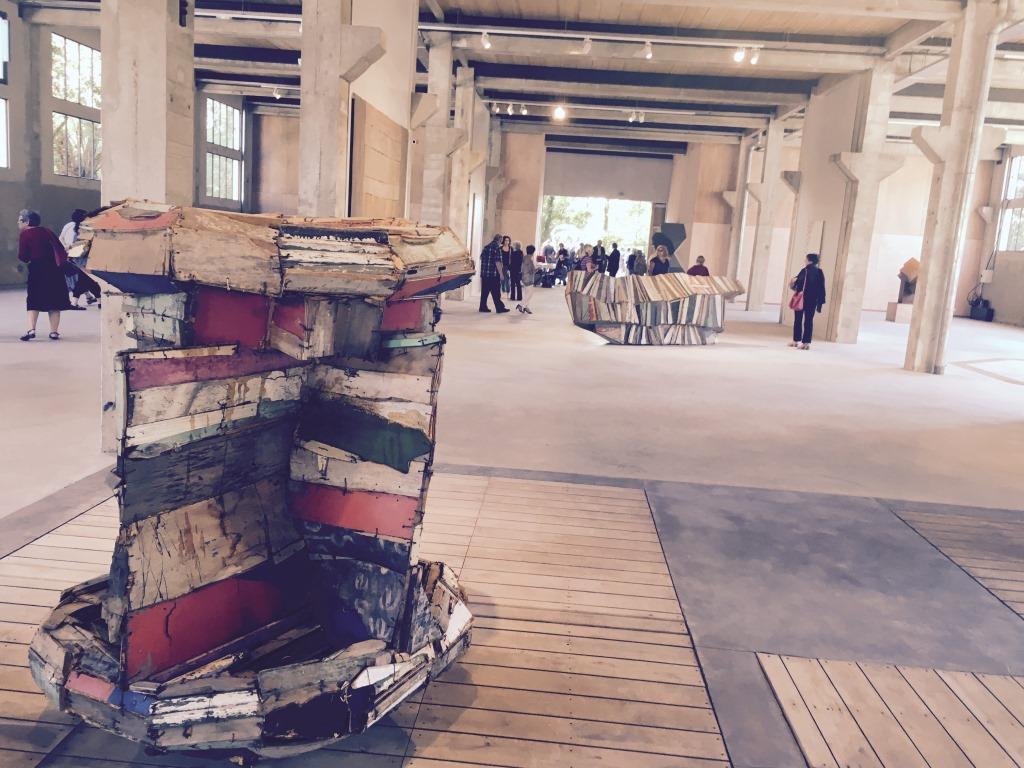

Je tiens à signaler le bel hommage qui a été rendu ce lundi 26 septembre à l’Institut de France par Pierre Brunel à Gérald Antoine, premier recteur de l’académie Orléans-Tours, qui exerça pendant douze ans cette fonction, de 1961 à 1973, et qui a été – avec Roger Secrétain – le « refondateur » de l’Université d’Orléans.  Ce fut un grand événement culturel dans notre région Centre-Val de Loire et dans notre département du Loiret que l’ouverture du Centre d’art contemporain des Tanneries à Amilly, inauguré ce mercredi 21 septembre par Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication.

Ce fut un grand événement culturel dans notre région Centre-Val de Loire et dans notre département du Loiret que l’ouverture du Centre d’art contemporain des Tanneries à Amilly, inauguré ce mercredi 21 septembre par Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication. Ce fut d’abord une riche idée que d’acquérir une friche industrielle, située rue des Ponts, une ancienne tannerie installée au centre d’un grand espace vert, longé, de part et d’autre, par deux bras du Loing, avec l’idée de donner à ce bâtiment une nouvelle vie en le vouant à l’art contemporain.

Ce fut d’abord une riche idée que d’acquérir une friche industrielle, située rue des Ponts, une ancienne tannerie installée au centre d’un grand espace vert, longé, de part et d’autre, par deux bras du Loing, avec l’idée de donner à ce bâtiment une nouvelle vie en le vouant à l’art contemporain. Voilà donc qu’aux côtés du musée Girodet, qui a subi un grand sinistre lors des récentes inondations, mais connaîtra un renouveau grâce à l’action des professionnels qui s’emploient à restaurer les tableaux, le Gâtinais nous offre un second musée de grande qualité qui suscitera – je l’espère vivement – l’intérêt et l’engouement des habitants du Loiret, du Centre-Val de Loire – et bien au-delà !

Voilà donc qu’aux côtés du musée Girodet, qui a subi un grand sinistre lors des récentes inondations, mais connaîtra un renouveau grâce à l’action des professionnels qui s’emploient à restaurer les tableaux, le Gâtinais nous offre un second musée de grande qualité qui suscitera – je l’espère vivement – l’intérêt et l’engouement des habitants du Loiret, du Centre-Val de Loire – et bien au-delà ! Il ne suffit pas, bien sûr, de transgresser les règles, les traditions ou les conformismes pour créer des chefs-d’œuvre. L’art demande plus de concentration et de rigueur que certains le croient. Mais il est nécessaire, il est impérieux, de soutenir nos artistes – en sachant que l’histoire, comme toujours, saura retenir des œuvres qui ne sont pas forcément celles que le « goût du jour » ou la mode de l’heure prônent. C’est pourquoi la création doit se déployer dans un vaste foisonnement, sans exclusive.

Il ne suffit pas, bien sûr, de transgresser les règles, les traditions ou les conformismes pour créer des chefs-d’œuvre. L’art demande plus de concentration et de rigueur que certains le croient. Mais il est nécessaire, il est impérieux, de soutenir nos artistes – en sachant que l’histoire, comme toujours, saura retenir des œuvres qui ne sont pas forcément celles que le « goût du jour » ou la mode de l’heure prônent. C’est pourquoi la création doit se déployer dans un vaste foisonnement, sans exclusive.