Les fidèles de La Chaîne parlementaire – Assemblée Nationale (LCP-AN) connaissent bien Arnaud Ardoin, mais c’est aussi – on ne se refait pas ! – un travail de journaliste.

Les fidèles de La Chaîne parlementaire – Assemblée Nationale (LCP-AN) connaissent bien Arnaud Ardoin, mais c’est aussi – on ne se refait pas ! – un travail de journaliste.

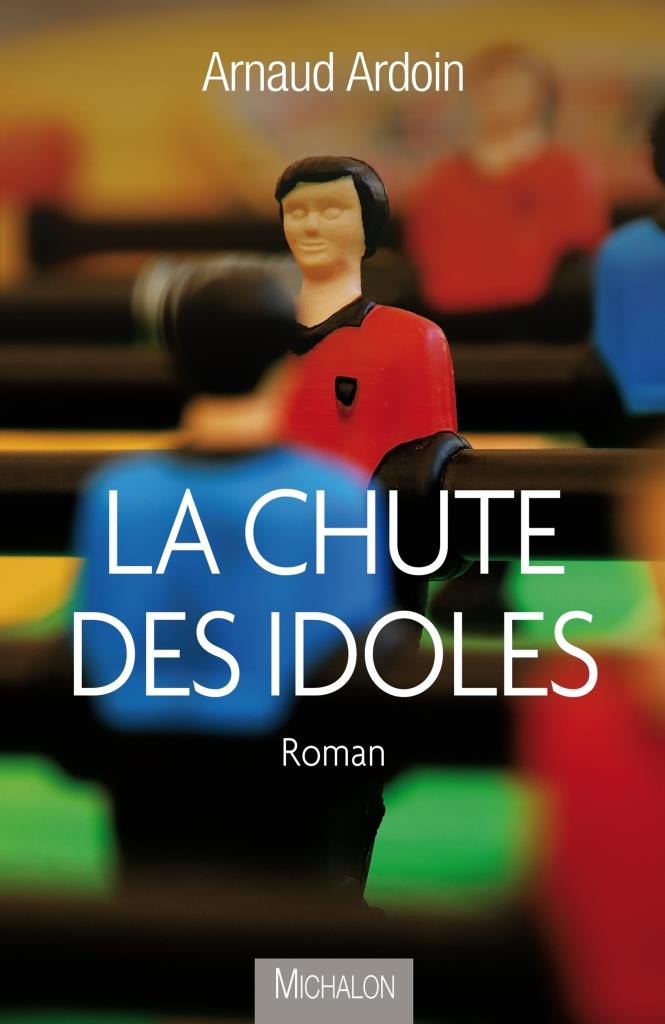

C’est l’histoire d’un jeune issu du milieu ouvrier qui rêve de devenir un joueur professionnel de football, et qui le deviendra. Pris en main par une école de formation, repéré par un agent, il est bientôt l’objet d’une « préparation » médicale qui, peu à peu, le détruit. Christophe – c’est son nom – commet l’irréparable : il s’en prend à l’agent qui est l’auteur de cette destruction à grandes doses de médicaments frelatés. Et comme il n’a pas respecté l’omerta, c’est la chute irrémédiable, qui le transformera en épave humaine au terme d’une inexorable descente aux enfers.

Je n’en dis pas plus quant à l’intrigue. Celle-ci rebondit. Les séquences s’enchaînent, chapitre après chapitre. Le dopage dans le football est décrit avec une précision d’entomologiste. On découvre aussi le monde de la banque, celui du bénévolat et de la médecine. C’est un polar. Parfois un mélodrame. Le lecteur est tenu en haleine jusqu’à la dernière phrase.

L’un des sommets du livre est la description de « l’Arizona », un univers improbable au cœur de l’Europe centrale, où se concentrent les trafics d’êtres humains, d’organes et de drogues en tout genre, où se fournissent les « agents » de sportifs de toutes sortes et de partout.

C’est donc un roman, qui se lit comme un roman, d’une traite. Le style est vif. L’écriture est rapide. Les adjectifs viennent d’eux-mêmes. On n’échappe pas à quelques stéréotypes. Mais c’est criant de vérité.

Quand on a tout lu, on se dit que ce qui est décrit est sûrement vrai. Que ça a dû l’être. On veut croire que les choses ont changé. On aimerait le croire. On voudrait le croire.

Ce roman est donc aussi un appel à la lucidité.

C’est un cri d’alarme. Oui, c’est un travail de journaliste – et même de journaliste engagé !

Jean-Pierre Sueur

J'ai connu Jacques Camus, alors qu'il était un ardent syndicaliste à La République du Centre.

J'ai connu Jacques Camus, alors qu'il était un ardent syndicaliste à La République du Centre.